Indonesia Menuju Negara Digital Dictatorship

Ekspresionline.com–Baca komen-komen di TikTok bisa bikin IQ berkurang 30 poin, darah tinggi, kolesterol, dan ubanan.”

Kalimat di atas merupakan cuitan dari sebuah akun X (dulu Twitter) dari Raymond Chin, seorang konten kreator sekaligus pengusaha di bidang finansial dan investasi. Cuitan itu ia unggah sebagai ungkapan atas kekesalannya terhadap para pengguna aplikasi TikTok, khususnya yang diduga sebagai buzzer pembela pemerintah yang memberikan komentar “bodoh” pada tiap konten TikToknya yang berisi kritikan terhadap pemerintah.

Secara lebih lanjut, ia menjelaskan keresahannya tersebut lewat konten YouTube pribadinya. Ia menjelaskan bahwa saat ini, TikTok telah menjadi aplikasi media sosial dengan penggunaan terlama setiap harinya, tetapi dengan pengguna berpendidikan rendah terbanyak di Indonesia. Itulah yang kini menjadikan TikTok sebagai alat propaganda dan adu domba paling mutakhir.

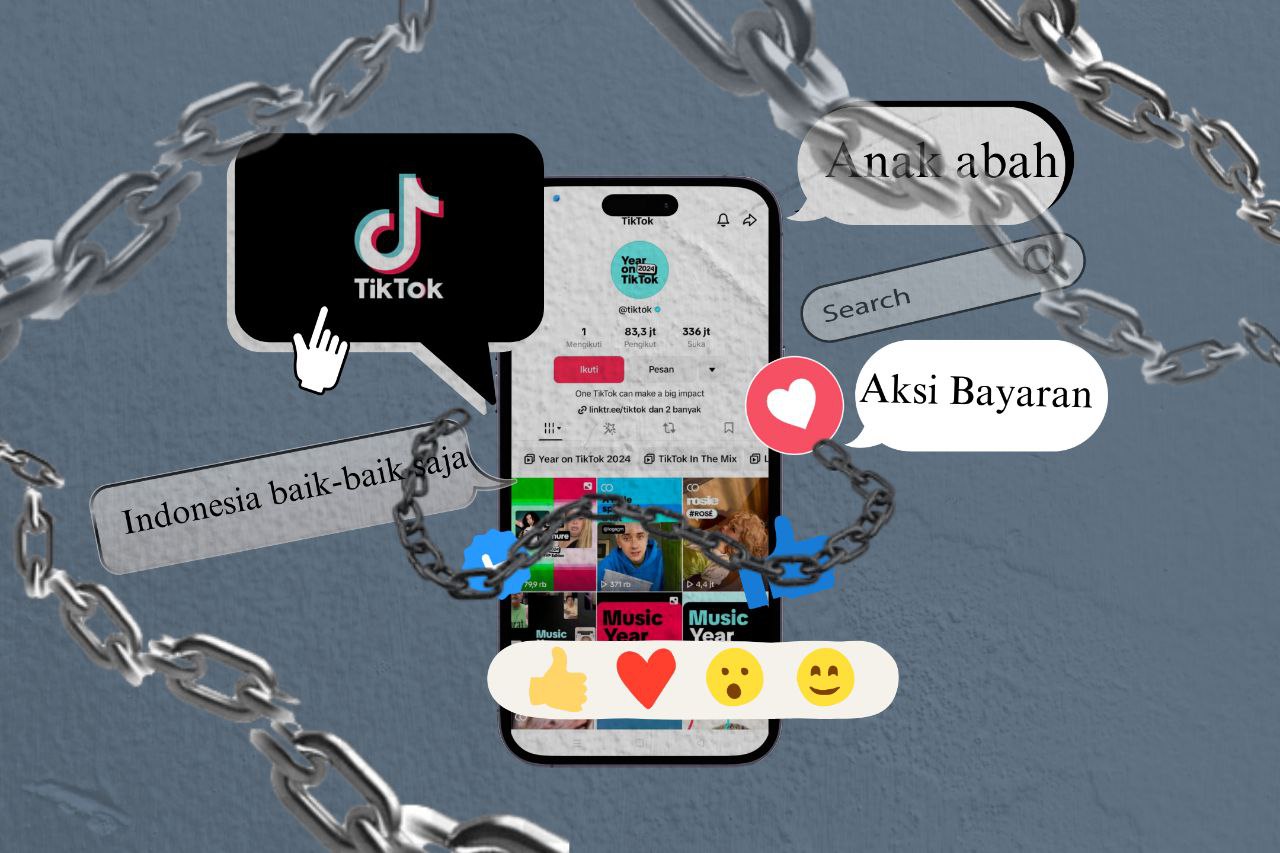

Saya pribadi telah mengalaminya. Pada suatu waktu, salah satu postingan di akun TikTok saya yang berisi foto-foto saat Aksi Jogja Memanggil 2 (27/8/2024), ramai digeruduk komen-komen sinis. Ada yang berisi tuduhan tak berdasar seperti, “aksi bayaran”, “anak abah”, dan “mahasewa”.

Ada pula yang membenturkannya dengan masalah lain, sebut saja aksi RUU Perampasan Aset. Tak ketinggalan komentar berisi pernyataan konyol seperti “Indonesia baik-baik saja”, “Jokowi presiden terbaik”, dan pernyataan lain yang sifatnya penyangkalan terhadap fakta, tanpa disertai argumen.

Tidak pernah ada bukti, bahwa mereka itu buzzer, dan tentu saja pemerintah pastinya selalu membantah dugaan penggunaan buzzer dan influencer sebagai alat propaganda. Namun, siapa yang tidak curiga?

Hal ini disebabkan kemunculan komen-komen pembela pemerintah yang seperti template, tidak sedikit yang berasal dari akun bodong, bebal ketika ditanggapi, dan muncul pada waktu-waktu tertentu selayaknya jam kerja. Serta tentu saja, siapa lagi entitas yang mempunyai perangkat dan kepentingan untuk melakukan propaganda selain pemerintah.

Fenomena pendangkalan, propaganda, dan adu domba yang terjadi di era digital seperti saat ini, mengingatkan saya pada pidato yang pernah disampaikan oleh Dr. Augustinus Setyo Wibowo, seorang rama sekaligus dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara.

Pidatonya yang berjudul “Demokrasi dan Para Penunggangnya (Kaum Tumbak Cucukan)” pada acara Pidato Kebangsaan yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (PUSDEMA) di Universitas Sanata Dharma (24/8/2023), menerangkan betapa berbahayanya media sosial terhadap iklim demokrasi dan fenomena serupa pada masa Yunani Kuno.

Penumpulan Kerja Otak

Ibarat pisau yang jarang diasah, akhirnya tumpul jua. Begitu pun dengan otak manusia yang telah termanjakan oleh simpelnya beraktivitas dengan internet. Bukan hanya sekedar kemudahan yang menimbulkan adiksi, tetapi juga semakin tumpulnya kerja otak.

Rama Setyo Wibowo mengambil referensi dari Nicholas Carr dalam bukunya yang berjudul The Shallows: What is the Internet Doing to Our Brain. Melalui pendekatan ilmu saraf (neurosains), Nicholas Carr menjelaskan bahwa internet membuat otak kita lebih dangkal, lebih impulsif, selalu terorientasi untuk mencari yang senang-senang saja, mencari constant excitement (berbagai rangsangan terus menerus).

Hormon serotonin yang berperan untuk mengendalikan emosi dan suasana hati dalam tubuh kita didorong untuk terus menerus aktif. Akibatnya, dapat kita rasakan sendiri berupa rasa resah jika beraktivitas tanpa internet, dan bisa tenang bila mendapatkan internet sebagai stimulus penenang. Bila internet tak kunjung didapat, kadang kala seseorang bisa menjadi kompulsif dan tidak sabaran.

Kemudahan yang ditawarkan oleh internet, yang hanya dengan ketik dan klik, telah memberikan kita sebuah kepuasan. Mekanisme neurohormonal berupa click–response and reward–serotonin, pelan tapi pasti mengubah otak untuk bekerja mengikuti pola “constant response and reward”, membuat otak kita tidak terbiasa untuk menjalani sesuatu yang kita sebut sebagai “proses”.

Menurut Nicholas Carr, cara kerja internet membuat kita memiliki ingatan jangka pendek yang tidak terendapkan. Kita bisa cepat menemukan jawaban lalu melakukannya lagi, karena percaya semua ingatan bisa ditemukan lagi melalui mesin pencari.

Cara kerja inilah yang mengkhianati proses kreatif yang biasanya dimiliki manusia. Proses kreatif berupa saat-saat di mana manusia mengolah memorinya, memilah, dan menghubungkan satu dengan yang lainnya untuk menemukan sesuatu yang baru. Proses kreatif yang oleh Rama Setyo Wibowo, diibaratkan seperti patung The Thinker karya Auguste Rodin. Patung ini digambarkan duduk sendirian, diam, tangannya menyangga dagu, dan wajahnya tampak serius memikirkan sesuatu.

Kemudahan dan koneksi ke seluruh dunia yang ditawarkan internet, tidak hanya membuat manusia kecanduan dan tidak menghargai proses, tetapi juga membuat manusia sukar dalam mengenali dirinya sendiri alih-alih mengenal “manusia lain”.

Kesadaran bahwa diri manusia membutuhkan waktu untuk berproses dan berempati terhadap situasi dan kebutuhan orang lain menjadi suatu ketidakmampuan yang akan muncul. Sulit pula membayangkan manusia yang selalu terhubung ke seluruh dunia untuk melakukan proses kreatif sebagaimana yang disimbolkan dalam patung The Thinker yang soliter, kontemplasi, dan fokus pada satu hal.

Kondisi manusia yang sudah tumpul otaknya dan bergantung pada internet membuatnya sangat rawan dipengaruhi dan dikendalikan oleh manusia lain yang “punya kuasa” di internet. Internet beserta turunannya yaitu media sosial dan algoritma di baliknya, di mana Google, Facebook, dan X, praktis menjadi pemain tanpa kompetitor yang membuat manusia jatuh pada sebuah sistem yang dekat dengan negara totaliter.

Waspada! Rezim Totaliter dan Pemimpin Ngawur Bisa Muncul

Rama Setyo Wibowo memberikan dua tesis yang terdengar mengkhawatirkan untuk saat ini. Internet dan media sosial bisa menjadi pengawal munculnya rezim totaliter. Mungkin terdengar berlebihan, mengingat banyak orang pastinya mengira bahwa kita memasuki era kebebasan, era kesetaraan, era di mana pengetahuan dan kekuasaan bisa diakses oleh siapapun dan dari mana pun. Namun, kenyataannya tidak demikian.

Tesis pertama, ialah yang sudah saya jelaskan pada bagian akhir subjudul pertama, di mana Google, Facebook, dan X membuat manusia jatuh dalam sistem negara totaliter.

Rama Setyo Wibowo mengutip kisah dari novel fiksi yang berjudul Nineteen Eighty-Four (1984) karya George Orwell, seorang penulis yang juga menciptakan novel Animal Farm. Novel 1984 tersebut menjadi penanda bahwa manusia sedang ada dalam iklim “kontrol total” oleh para pemilik perusahaan di atas.

Perusahaan-perusahaan itu menjadi penguasa pengetahuan (knowledge is power), sekaligus centeng atau bohir (might is right). Maksud dari knowledge is power dan might is right ini adalah bahwa sebelum memasuki era internet dan media sosial (sekitar tahun 2000 kemarin atau awal reformasi), penguasa adalah para pakar di masing-masing bidang dan para centeng/bohir (preman pemilik modal) yang bisa mengatur apapun sesuai kehendak mereka.

Sekarang, di era internet dan sosial media, segala pertanyaan manusia tak perlu lagi ditanyakan pada pakarnya, karena sulit dijangkau dan kadang omongannya sulit dipahami. Cukup tanyakan pada Google, Wikipedia, atau artificial intelligence (AI).

Para centeng/bohir yang berduit banyak itu pun tunduk pada internet yang merambah ke mana pun. Perusahaan-perusahaan itu memiliki kepintaran untuk mengutak-atik algoritma dan menjadikan manusia sebagai “data” untuk diperjualbelikan demi bisnis yang hanya mereka yang tahu volume besarannya.

Negara Tiongkok yang mengontrol kehidupan warganya lewat internet dan media sosial adalah contoh sistem totaliter yang mengadopsi sepenuhnya teknologi untuk menundukkan rakyatnya. Ngomong-ngomong, TikTok berasal dari sana.

Tesis yang kedua, era internet dan media sosial tidak menciptakan negara totaliter, tetapi hanya menyiapkan seorang pemimpin ngawur. Algoritma di balik Google dan media sosial dibuat sedemikian rupa sehingga ia mengkalkulasi dan memberi tekanan pada apa yang “diperhatikan” oleh pengguna sarana itu.

Parahnya adalah, sejauh ini yang menggerakkan manusia untuk terpaku perhatiannya pada Google dan media sosial bukanlah hal-hal yang bersifat “rasional”, melainkan apa-apa yang “lucu atau scandalous (membuat emosi)”.

Orang-orang yang menggunakan internet dan media sosial alias netizen telah mengenal jenis-jenis manusia baru, yang paham bagaimana memanfaatkan internet dan media sosial secara bagus. Seperti influencer (telah diserap dalam Bahasa Indonesia menjadi influenser), podcaster, youtuber, tiktoker, dan buzzer. Mereka memanfaatkan sepenuhnya teknologi dan bisa saja mereka membuat konten-konten yang singkat, padat, emosional, dan mudah viral untuk “menyetir opini publik” demi kepentingan-kepentingan tertentu.

Mereka paham, netizen terpaku pada internet dan media sosial bukan pada sesuatu yang sifatnya “seimbang, rasional, dan objektif”, melainkan hal-hal yang sifatnya “emosional”, dan netizen semakin terpaku karena warganet telah diharu-biru oleh mesin algoritma yang terus-menerus menjejalkan hal-hal emosional itu pada warganet. Pada akhirnya, netizen terkungkung pada “gelembung perkawanan emosional”-nya.

Jadi, ada dua sisi era internet menurut Rama Setyo Wibowo. Di satu sisi, kaum netizen di rezim demokrasi terninabobokan oleh segala kemudahan sehingga menjadi jinak, malas, dan mudah disetir.

Di sisi lain, era internet melahirkan big business yang tak bisa dikontrol oleh siapapun, dan lewat jejaringnya, menyelipkan agenda-agenda yang tidak bisa dikontrol oleh rakyat, serta memunculkan secara masif kaum influenser dan buzzer yang memanfaatkan teknologi untuk kepentingannya sendiri.

Demokrasi akan Berubah menjadi Digital Dictatorship

Saya tidak ingin membuat tulisan ini terlampau panjang dan melebar dari topik utama dengan memasukkan bagaimana rincian kaum influenser dan buzzer menunggangi demokrasi, serta bagaimana fenomena serupa terjadi pada masa Yunani Kuno.

Saya akan menceritakannya pada tulisan opini saya yang lain dan harapannya, bukan menjadikan kita anti terhadap teknologi digital apalagi anti terhadap demokrasi, melainkan untuk berbagi wawasan supaya kita tidak menjadi kaum yang terombang-ambing oleh kekuasaan bagaikan buih di lautan.

Rama Setyo Wibowo menyampaikan bahwa salah satu pengibaratan rezim demokrasi oleh Plato dalam The Republic adalah seekor binatang buas yang mudah diombang-ambingkan.

Mungkin, bagi sebagian orang pernyataan tersebut mengganggu kenyamanan sebagian kita yang biasa membayangkan rakyat sebagai kelompok suci, tak bercela, dan serba innocent. Namun, jika kita lihat realita setelah 26 tahun reformasi ini, nampaknya gambaran Plato tersebut ada benarnya.

Komen-komen di grup WhatsApp, di Facebook, TikTok, dan X, penuh dengan pernyataan ganas dan emosional. Jauh dari bayang-bayang bahwa internet dan media sosial dapat meningkatkan rasionalitas. Akses yang bebas pada buku dan sumber pengetahuan, serta kemudahan berbagi opini secara instan, justru lebih sering menjejalkan hal-hal yang lucu dan/atau scandalous yang cepat di-share dan di-forward untuk rakyat.

Dalam situasi seperti itu, Plato menggambarkan kaum Sofis sebagai pawang yang pandai memahami perilaku binatang. Ia tahu kapan harus mengalah (saat si binatang marah), kapan membuat membuat si binatang jinak dan takluk lewat umpan atau ancaman.

Yang dimaksud kaum Sofis pada saat itu, jika merujuk definisi Kees Bertens, adalah sekelompok filsuf yang hidup dan berkarya pada zaman yang sama dengan Socrates. Namun, dalam pandangan Plato yang disampaikan Rama Setyo Wibowo, kaum Sofis adalah orang-orang yang menjadikan “filsafat” sebagai ilmu licik, sekadar main pelintir kata dan istilah, serta berfokus pada mengendalikan emosi pendengar, alih-alih mempengaruhi logika berpikir mereka, juga sekedar menjual kepintarannya untuk calon pemimpin yang membayarnya.

Itu adalah kaum Sofis pada masa Yunani Kuno. Bagaimana dengan saat ini dan masa depan? Rama Setyo Wibowo merujuk pada buku 21 Lesson for the 21st Century karya Yuval Noah Harari, tokoh yang juga menulis buku Sapiens yang berpendapat bahwa kaum Sofis termutakhir bernama Big Data beserta algoritmanya.

Harari membayangkan masa depan Liberalisme yang di-hack oleh pawang bernama Big Data. Algoritma Big Data (yang tampak pada Google dan media sosial) bekerja mendeteksi emosi.

Big Data akan mencatat dan mengikuti minat (feelings) dan kesenangan manusia baik itu musik, film, buku, artikel, konten, dan lain-lain sehingga algoritmanya akan menawarkan bentuk kesenangan serupa ketika manusia kembali memasuki internet dan media sosial.

Menurut Harari, free will (kehendak bebas) rakyat sebagai landasan demokrasi liberal tak lain adalah feelings (perasaan, emosi). Dalam bioteknologi, feelings bukanlah misteri, melainkan kalkulasi atas opsi-opsi biner (pilihan ya-tidak). Bila bioteknologi berjumbuh dengan teknologi informasi (IT) yang tingkat kalkulasinya secepat cahaya, maka emosi binatang/rakyat ada di tangan Big Data.

Demokrasi di masa depan ada di tangan pawang digital yang kepintarannya bermilyar kali lipat dibandingkan manusia-Sofis, walaupun motifnya tak jauh dari soal uang. Situasi ke depan akan menjadi lebih runyam: bila Sofisme memumurkan demokrasi Athena menjadi anarkisme yang memunculkan Tiran, maka Big Data akan meng-hack demokrasi menjadi digital dictatorship.

Citra Widyastoto

Editor: Rosmitha Juanitasari